微信公众号2023年11月28日发布

《文汇报》高级记者郑重先生在1980—1984年几次深入位于北京、四川、青海的核试验基地与运载火箭、人造卫星的研制发射基地,采访了钱学森、陈芳允、王淦昌、邓稼先、任新民等“两弹一星”元勋,以及国防科工委领导张爱萍,第二机械工业部领导刘杰、刘西尧等,有大量采访手记,我馆馆刊2017年第1期、第2期曾连载其在四川梓潼采访绵阳九院科技人员期间记录的梓潼日记(1981年3月24日—4月17日)。

我馆主办的“百里溪畔沐秋荫——郑重捐赠文献展”将在下月开幕,特此再刊郑重先生采访手记,揭开四十年前一次深度报道的工作幕后,向观众先行介绍记者郑重及他笔下的精彩报道。

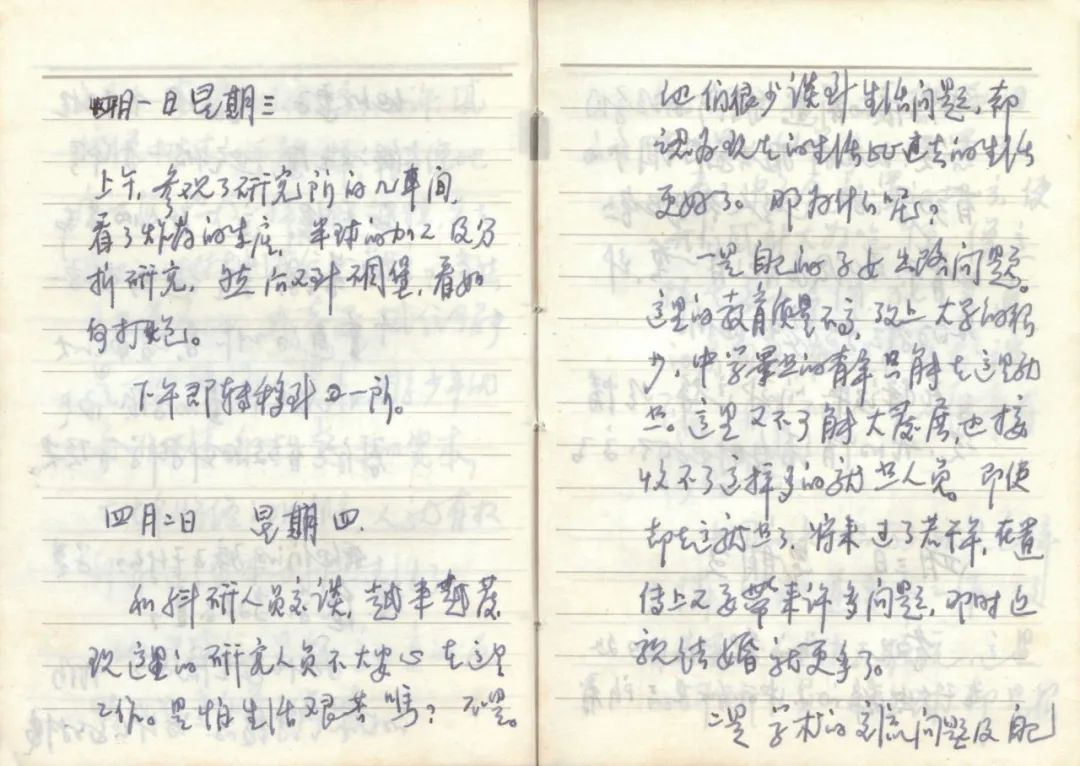

3月30日 星期一

去三所。三所在深山里,车子沿着山溪边的小路,蜿蜒前进。山坡长满了桐树。

途经大曲山。

大曲山上有古刹,建于何时,不得而知。寺中有关公、文昌帝君的像,是道家活动的场所。

古刹前有晋柏,树干的下端已被人刻得很细,大柏几乎倾倒,它的上端不得不用一棵古柏来支撑,以免倾倒。不管这是不是晋代的古柏,但这确实很古老了。像这样的古柏刹中很多。

刹前还有“应梦仙境”石室,室中有一石床。传说谁要想得到什么,可在石床上睡一觉,如果能梦到,日后必有所得。过去一些想生孩子的姨太太,就在这里和老和尚一起睡一觉。这话当然是对所谓神灵的一种挖苦。唐玄宗入川时曾在此留宿。

古刹中的壁画不少,都被人们用刀刮去,残缺不全,甚为可惜。

我国的文化,遭受到多大的破坏。

沿途可以看到不少古柏。也有许多古柏残桩。司机说,这些汉唐古柏都是在大跃进时被砍去炼铁了。铁没有炼出,但汉唐古柏永远无法复活了。

下午,安排采访刘长禄。他也在长城脚下17号工作过。他给我们讲了大学毕业去北京工作的事,很生动。他在四川化工学院读书。1951年大学毕业,分配到北京。他说:

从重庆出发,沿着川陕公路走了一个星期,方到宝鸡。车过秦岭一带,都是单行道,乘的是篷车,人都站在车上,容易从车子上飞出去。从广元到陕南,过秦岭时感到很危险,看到有的车子翻到谷底去了。

当时不了解北方的情景,只是从小说上看到,感到很新奇。过了秦岭,感到那里的风土人情都不一样。房子很低,吃不到大米,人也不一样了。到了北京以后条件就比较好了,分配到重工业部兵工总局。在北京参加国庆游行,看了故宫,大家都很高兴。国庆以后就到山西太原去了。山西的兵工厂是阎锡山搞的,都是日本式的,设备很好。接收的时候,都是从太行山来的人,虽然很土,但都很热心,当时感到革命家庭的温暖,党像母亲一样。现在听起来是大道理,在当时来说,这话不是大道理,切实是这样感觉到的。

1959年调到二机部。调动的时候,什么都不告诉我们,只是说到边疆去,家属也不能带。我有一辆自行车,把自行车卖了,买了一双皮棉鞋。只说到边疆吃苦,根本不谈原子弹的事。对新的东西,大家都有学习热情。宋任穷、李觉、吴际霖都很关心我们,经常来看我们。我来的时候,苏联专家还在。我们问什么是高压雷管?苏联专家脸色都变了,他把我们的书给扔了出去,说为什么要问这样的问题。我们说不懂。专家说不懂也不能问。要使炸药成型,要经过熔化,熔化要有炉子,我们买了一个旧的烧开水的炉子,用管子把蒸汽引出来,没有锅子就买了铝锅,没有模子,我们就用马粪纸做模子。突然一天,狂风大雨,把我们的锅子给冲跑了。

这时王淦昌从苏联回来,要搞爆炸物理,我们打炮的时候,他就在现场。他是专家,在那里很危险,保卫部的人要他离开,他也不走,并和我们一起干。浇铸时用棒子搅,王淦昌也和我们一起用棒子搅。李觉是院长,亲自到食堂给我们把饭弄好。本来计划是在5月1日打响第一炮,结果提前到4月21日,第一炮就打响了。

3月31日 星期二

左汝良是303室的主任,1956年北京大学毕业,是青海实验基地的元老。他谈到在青海时创业的艰苦:

没有房住,没有饭吃,没有暖气,冬天零下几十度,日子真难过。为了使锅炉送气,我们用面盆端水,叫做“启炉仪式”,李觉也和我们一样端着盆子,在前面带头端水。水端好了,又没有煤,我们又去运煤。

春节的时候,我们没事干,也没有东西吃,很早就睡了。赵青副部长来了,说:“你们怎么睡了?”我们说:“没事干。”他说:“你们起来。”我们说:“起来干啥?”他说:“我和你们打仗。”他带来象棋,要和我们下棋。李觉拿出一听罐头,大家都不知道是什么。李觉说:“来,你们都要抹上。”我们问:“是什么?”他说:“不要管,你们先抹上。”我们就把那罐里的东西抹到青稞团子上。李觉说:“抹上就得吃。”原来是黄油,青稞团子抹黄油,吃起来还挺香的。

冬天很冷,我们烤木炭火,熏得起不来了。只听到外面有人叫:“起来吃饭了。”我们听见了,就是说不出话来。又听外面说:“怎么没有人?”“都吃饭去了。”我强打精神喊出:“我们不行了。”“唉,这里有人。”外面的人撞开门,把我们抬到雪地里,灌了许多醋,吐了出来,才清醒过来。

访孙占顺,他是一个室的主任。他说:

我们这里接触的都是易燃易爆的东西,出过一些事故,牺牲了一些同志,从没有动摇军心。“文革”中出过三个事故,炸药爆炸、失密、电缆爆炸。姓赵的军代表利用这三个事故抓反革命,引起三个人自杀。

1960年,许多人浮肿,到了实验室,坐下歇歇又继续工作。没有住的地方,有的睡在办公桌上,有的人出差了,床位换着睡。即使是结了婚的,也无法住在一起,女的住在楼上集体宿舍里,男的住在楼下集体宿舍里。当时,技术上都是外行。核武器是什么样子,到底从哪里下手,大家都心中无数。虽然有苏联专家,但迟迟不给我们原子弹模型。帮助我们盖房子,只是指挥说窗子没装好,又要搞围墙,又要培养保密员,就是不给原子弹模型。苏联专家撤走了,什么也没有搞成。当时的想法是,我们也有一个脑袋、两个肩膀,为什么让人家牵着鼻子走?我们自己动手搞。

炸药球体结构是雷管、传爆药柱,还有一个炸药原件,最后才是核心,如何搞炸药球体,遇到许多困难,也克服了许多困难。用锅子熔化炸药,不是密封的,没有真空烧铸,TNT的蒸汽是苦味的,口罩都被染成黄色,撒的小便都是黄色,眼球晶体变得混浊,也就是白内障。当时通风条件差,衣服都成了花的,有时还会溅到脸上。

王淦昌和我们一起搅拌,也戴着口罩,手里拿一根大棒子,和我们一起干。他对每个数据要求都特别严,每一个部件都要亲自动手。

17号工程在沙漠中心,我们每天上班都要带一把锹,风沙把路堵死了,就要用锹开出一条路来。球体上有雷管,雷管有电爆装置,有许多电缆线,就像维吾尔族小姑娘的辫子,我们的工作叫“梳辫子”。

晚上,就住在三所的招待所。

4月1日 星期三

第一颗炸药是用机械加工做出来的,这是要有勇气的人才敢操作。我们见到了第一颗炸药的球型加工者,他叫李纯善。和名字一样,他看上去纯朴善良,性格内向,不善言谈。1959年,他从沈阳飞机场调来,搞金属加工。他说:

原件加工很困难,原件的同心度是手工圆弧刀刮出来的,内球、腰部是机械加工做出来的。我是搞机械的,对火药很外行,用钢丝罗底鏳光,危险性很大,最容易爆炸。原件加工,会职业性中毒,门帘、枕巾、拉手,用酒精一擦就都变成红色了。气味太重,熏得我们开始时吃不下饭,一顿只吃一两饭,吃什么吐什么,肝和胃都不太好。

李纯善谈到这里就沉默了,他说他的事都说完了。

我们又找了王志筠,前面左汝良给我们谈过王志筠的事,她是这里唯一的女性。毕业于成都工学院,学的是塑料高分子专业。她说:

1963年毕业,分配到西宁,经过一个月的学习,就到草原来了。那时草原10幢楼房正好交工,住宿条件改善了,我一个人住两间房。我学的是塑料专业,对炸药一窍不通。左汝良告诉我:“炸药是危险的,像老虎一样,一摸它,可能咬你一口,只要你掌握了,也就不可怕了。”我和男性一起搅拌,浇铸中提不动原料桶,就帮助看温度。谈恋爱时,我的男朋友买不到头巾,就买了一把扫炕的扫帚送给我。这里到处都是黄沙,早上出去床单还是干净的,晚上回来就蒙上一层黄沙。

我们炼炸药用的铁锅,左汝良给它起了名字叫“米哈依洛夫锅”。张爱萍来了,说:“老左,你怎么还叫米哈依洛夫锅,为什么不能叫争气锅?”老左说:“叫争气锅的太多了。”张爱萍说:“不能用工人的名字吗?”张爱萍走了之后,我们都说:“老左,你起了个洋名字,挨批了吧。”老左是个风趣而又乐观的人。

上午,参观了研究所的几个车间,看了炸药的生产,原件的加工及分析研究,然后又到碉堡,看如何打炮。

下午即转移到一所。

4月2日 星期四

一所是搞爆炸试验的。

第一个采访的是李国桢,他是基础部主任。他说开始搞这个事,有天真烂漫的想法,现在感到很幼稚。开始来的时候,不知道怎么做,拿到图纸,在原理面前进行猜想,真正是边干边学,压力很大,透不过气来。

可能是一所的工作比三所的工作在保密性上要求更高一些,是原子弹的核心部门,所以李国桢也不敢畅谈。

接下来采访的是张寿齐。他说:

青海的第一炮是1962年12月28日打响的。李觉说:“你打响了,证明在青海是可以搞试验的。”在李觉的带领下,整个机关的人都搬到第一线来了。第一次是冷实验,用人把炸药抬到试验场地。更大的产品就无法抬了,要用车子拉。前面是开路车,中间是装产品的车,后面是压阵车。开路车上插着黄旗,是开路先锋。

1964年正式试验是在塔上试验。塔下修了装配工号,用铁轨把产品(原子弹)运到塔下。从口上打开,把产品吊上去。产品吊上去之后,还要在塔上保温、插管,除了基地的人,我们科技人员也要上去进行操作。开始用卷扬机吊一个大铁框子,我们坐在铁框里吊上去。但是万一卷扬机出了问题怎么办?这样,我们就开始练习爬塔。塔就像工厂的烟囱一样,是直上直下的,有用铁筋焊接的梯子,梯子也是直上直下的,工厂的烟囱一般都是30米或40米高,50米高的烟囱已经不得了了。放置原子弹的铁塔高102米。开始时,我和陈正宣等5人练习爬塔。曾有人上去之后爬不下来了。刚开始爬塔时身上系着安全带,爬一个格子,就要把安全带的铁钩子挂到上一格,再爬一格。后来爬起来就顾不了这么多了,等于没有安全保障。开始,我们也不能一口气就爬上去,天天练,最后练到十几分钟,最多20分钟就可以爬上去。基地的战士爬得更快,三五分钟就可以爬到塔顶。有恐高症的人不能上塔。从塔顶上往下看,场区布置了效应物,如火车头、飞机、坦克、大炮、舰船模型、仓库,还有其他牛、马、羊等生物效应物,可能还有别的,在塔上看不到。

塔顶有两层,最上面的一层是放产品的,为保温需要,里面有火炉,比较暖和。第二层是我们休息的地方,我要上去值班,就在那里休息。晚上天气很冷,不可能带更多的衣服上去,就把包产品的布盖在身上。我们在塔上,最怕刮风。平时在微风中铁塔都有晃动,人在上面都能感觉到。在下面看,也能看到铁塔的晃动。有时我们要在塔上工作很长时间,吃饭怎么办?叫工程兵爬上去送饭。工程兵向我们传授经验,可以多吃鸡蛋,鸡蛋既耐饿又可以少大便。我们小便就在塔上直接往下撒,不知小便随风飘到什么地方去了。不能不大便啊,不能在塔上直接往下拉啊,怎么办呢?后来就弄了个沙箱上去,大便之后再用卷扬机的吊篮把沙箱吊下来。塔上的卫生很重要,必须清洁干净。

我问:你们上塔主要任务是什么?

张寿齐说:

插雷管。原子弹在地面装配好了以后,用保温桶吊上塔顶。然后把原子弹从保温桶里取出来,就开始做测试装置,那是测试组的人干的。我们插雷管组做的是最后的工作,就是把雷管传爆药柱装到机械装置里面,构成一个完整装置。因为雷管上有许多电线,像小姑娘的辫子,我们叫梳辫子,我们的术语叫做组合件。这个组合件是先在塔下装配好的。到了塔上就是把雷管组合件对号入座,插上去一拧,线也接好了。插雷管也是分工有序,有人专门递雷管,有人专门插雷管,还有人专门做记录,还有人专门检查有没有接通。我们这个组有陈正宜、叶钧道、赵维晋、贾保仁、潘馨。我们插雷管时,陈能宽一直在塔上,他是看着我们操作的。插雷管用力太大不行,用力不够也不行,没有插到底。插好雷管除了我们互相检查,最后由陈能宽检查,只要有“咔”的响声,就说明插到位了。陈能宽对每一根雷管都做了检查。插雷管的时间很长,方正知也在塔上,协助陈能宽的工作。后来,李觉、张蕴玉上来检查插雷管完成的情况。检查完毕,再连接雷管引线与同步引爆电缆,最后我们一起撤下塔来。

1966年4月,第二次试验是航弹头。试验的前一天,突然发现起爆电压不通,向周总理报告,总理说:“希望技术人员、老工人不要急躁,要镇静,我在电话旁等你们的消息。”我们这里的大小突发事件,都要向中央报告的。

检查的结果,是电缆芯缩回去了,找出了原因,大家都很高兴。第二天早上7点钟,准时把弹挂在飞机上。李觉拿把椅子坐在那里,说:“我给你们壮胆。”保卫人员说:“按照规定,你应该离开。”李觉看到插雷管不方便,就把设计师找来:“你看有多困难,设计要改进啊。”

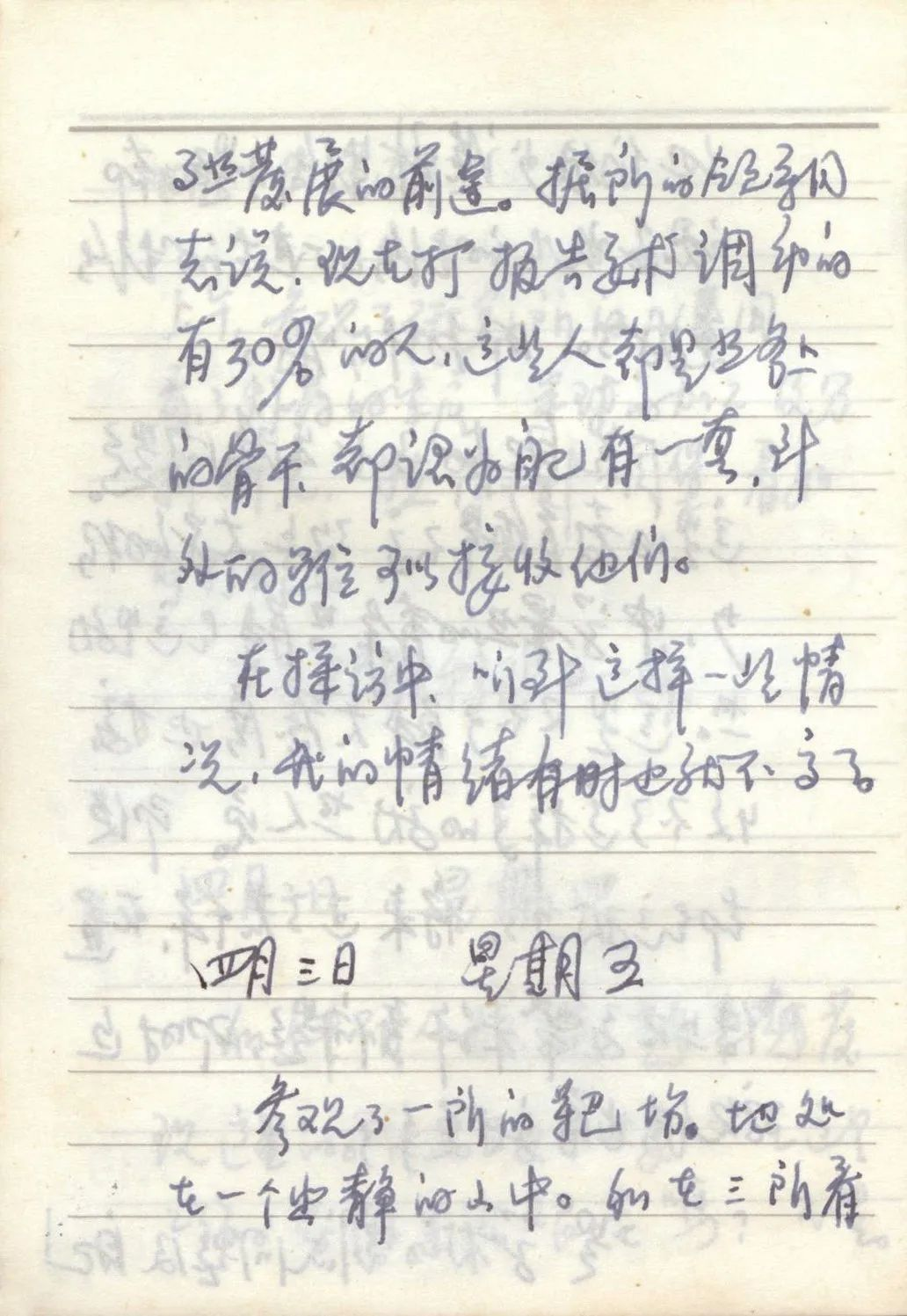

和科研人员交谈,越来越发现这里的研究人员不大安心在这里工作。是怕生活艰苦吗?不是。他们很少谈到生活问题,都认为现在的生活比过去更好了。那为什么呢?

一是自己的子女出路问题。这里的教育质量不高,考上大学的很少,中学毕业的青年只能在这里就业。这里又不可能大发展,也接收不了这样多的就业人员。即使都在这就业了,将来过了若干年,在遗传上又要带来许多问题,那时近亲结婚就更多。

二是学术的交流问题及自己事业发展的前途。据所的领导同志说,现在打报告要求调动的有三十多人,这些人都是业务上的骨干,都认为自己有一套,到外单位可以接收他们。

在采访中,听到这样一些情况,我的情绪有时也就不高了。

4月3日 星期五

一所的靶场,地处一座幽静的山中。和在三所看的大同小异,只不过是范围大一些,仪器多一些罢了。

看了中子源放置的地方,我们感到大为吃惊。中子源放在专门建的房子里,不知储藏设备是用什么材料做的,上有玻璃密封,中子源装在一个锡罐里,在玻璃罩外操作机械手,像钓鱼一样把中子源从锡罐中拎出来,看上去像小圆球,比乒乓球略大。看到设备这样简单,担心中子源会泄漏出来,我为科学家们的健康忧虑。其实我这个顾虑也许是多余的。

从他们的谈话中以及我看到的情景,这里的保护措施是较差的,包括营养,和我们在资料中看到外国搞这一行业的相比,差得很远。我感到中国的知识分子就是有一种为国家承担的精神,只知道卖命工作,没有人关心他们。据说,这里的科研人员,白血球都很低,从和我们交谈的同志们的身上可以看出,他们的健康状况都不佳。

科研人员不是不知道他们的生存环境,也知道处在危险中,但一股爱国热情把这些矛盾都掩盖了。

后来,在访问胡仁宇④时,他专门为我们讲了运送中子源小球的情况。胡仁宇说:

④胡仁宇(1931— ),浙江江山人,中科院院士。历任九院副研究员、研究员、副院长、院长。从事实验核物理、等离子体物理、加速器、反应堆物理的研究,在核参数测量方面取得成功,为我国核工业的发展作出贡献。

1964年9月,原子弹核变部件和中子源要运到新疆核试验区。这是原子弹里边的关键部件。当时我接到通知,让我押运中子源小球,主要负责技术安全监测。我和211厂副厂长田子钦从山海关出发押运火车到西宁,然后再从西宁乘飞机到新疆。火车到西宁车站,就停在一段废弃的铁路上,在那里停了三天三夜。我当时还不知道要到哪里去,天天在那守着。9月底的一天,天还没亮,突然来了命令,我们就到了西宁机场。公安部四局局长高伦和我们几个押运。用的是伊尔—14运输机,机上改装了保温装置。原来两个很小的部件,经过包装,变成了两个大家伙,连上飞机都费了不少的劲。中子源放在一个特制的容器里,充上氩气,然后用一个大鸟笼子把它吊起来。所谓大鸟笼子就是用铁丝焊成一个鸟笼式的框架,框架是弹簧的,中子源就悬在弹簧上,不会产生振动。之后,再把这个东西装在大木箱子里。在飞行途中,高伦老是让我测量中子源。那时我晕机,测量有些困难,而且我知道不会到临界的,不需要测量。但没有办法,我只好测量,结果正常。飞机中途加了两次油,下午才飞到马兰机场。

4月4日 星期六

下午离开一所,回到院部。正值他们进行公路越野赛跑。跑在前面的,还有奖励。这种体育运动对鼓舞大家的斗志是很有帮助的。

回来之后,没有仲英的信,为家事有些焦虑。

4月5日 星期日

接仲英信,她和海瑶(女儿)都生过病,心中更为焦急。没有详细说明病情是怎样的。她说现在都好了,可能是对我的安慰,让我在外面放心。这一年来,我老是出差在外,她是够辛苦的了。没有她的支持,我真的很难工作下去。

编辑:王吉安

初审:张霞 毛真好

终审:馆务会