微信公众号2019年12月16日发布

周总理生前曾前后两次对夏衍提起过唐大郎,并且认为《唱江南》是有良心有才华的爱国主义诗篇。夏衍评价唐大郎: “他的一生,是一个勤奋劳动的正直爱国的知识分子的一生”。

一一魏绍昌

我很喜欢同大郎谈话,他的话调里蕴藏着丰富的活力。有时我用欣赏一件艺术品的态度来听他的说话以及审视他说话时的神貌,就常常引起一种舒适之感。

一一桑弧

刘郎的好处是通体透明,没有一点渣滓。高贵也罢,鄙陋也罢,他从不文饰自己,这才是真正的“水晶肚皮”。

一一柯灵

大郎之前没有大郎,大郎之后没有大郎。

一一吴承惠

读到的唐先生的诗文,如同元宵节,将花灯影里一瞥即逝的许多乱世人评头论足。于世故中能够有那样的天真;过眼繁华,却有那样深厚的意境,……我虽然懂得很少,看见了也知道尊敬与珍贵。您自己也许倒不呢!——有些稿子没留下真是可惜,因为在我看来已经是传统的一部分。

一一张爱玲

旧上海的小报界,唐大郎必有一席之地。作为民国时期著名的“小报状元”,他为人潇洒,文风独特,被誉为“江南第一枝笔”,深受读者欢喜,以至于“看了大郎再睡觉”成为当时的一句流行语。

我馆文库“出版博物馆•史料”系列新书《唐大郎纪念集》近日出版发行,由书中唐大郎的诗文所反映出的人物交往名单,可见其交游之广泛,如戏曲界的周信芳、梅兰芳、程砚秋、金素琴、金素雯,文学界的夏衍、柯灵、张爱玲、苏青、吴祖光、黄裳,电影戏剧界的费穆、洪深、桑弧,艺术界的唐云、施叔范、周錬霞、黄苗子、黄永玉,还有新闻界的陈灵犀、龚之方、王尘无,等等。唐大郎曾坦陈:“除了达官显宦,无缘攀附以外,其余九流三教的人物,相识得实在不少。”

前天下午的思南读书会上,《唐大郎纪念集》的编者张伟、祝淳翔,以及华东师范大学教授陈子善和巴金故居常务副馆长周立民,一同畅谈“江南第一枝笔”“小报状元”唐大郎的交游,上海韬奋纪念馆副馆长赵书雷担任主持。此次活动由上海市新闻出版局、上海市作家协会、中共上海市黄浦区委宣传部主办,我馆与思南公馆、中华书局承办。

▲《唐大郎纪念集》(中华书局,2019年10月)

现场发言节选

张伟

本书编者,上海图书馆研究馆员

今天这个题目起得非常好,唐大郎的交游圈,这非常符合他的身份。唐大郎除了可以算作家外,他最主要的身份是记者,不过他并不是写“本报讯”的记者,而是专门写个人专栏的记者。这就决定了他笔下的东西不能板起面孔说套话,说场面话,而要写新鲜活泼的东西。他是新闻记者,不是写旧闻掌故的记者,他要写围绕身边刚刚发生的事情,围绕社会、围绕上海这个城市发展来写,所以他要有大量的人物接触,以便从中获得很多新鲜的材料。我数了数,他笔下交往的朋友有名有姓者大概可以达到上千人,其中名气相当大的,今天说出来基本上大家都知晓的,在文化史上可以留名的,我算了一下不下于一百人。这是唐大郎交游的第一个特点:多。

第二个特点是三教九流。唐大郎交往的人并不是同一个阵营,而是三教九流;大家的政治倾向不同,个性禀赋也有异。这些人物,在和他的交往中都可以是关系非常密切的朋友,而不是泛泛之交。他经常和他们一起看演出、讨论问题、吃饭、郊游,有时候谈性一浓,忘了时间,甚至睡在人家家里,可见关系非同一般。这种情况下,他写的人物之间交流的内容,就很有趣,非常鲜活,用句广告语说就是“轶闻”,或者说是有点带八卦性的新闻,只不过他的八卦是真的,不是不着边际的虚假信息。

还有一个特点,就是他写作这么长时间,交往这么多人,这使唐大郎笔下所写的内容,具有社会年谱长编的性质。我们各行各业搞研究的人,比如我们研究巴金、研究夏衍,以及其他的什么人,从他的文章这里都可以获得大量新鲜的材料,因为他们彼此的交往记录是准确到年月日、准确到某某地方的,这就起到很重要的查考作用。

唐大郎的交游之广不是一般性的广,首先他是记者,他在报业,新闻界就有很多朋友,像陈灵犀、陈蝶衣、龚之方、王尘无、冯梦云、毛子佩、平襟亚、陆小洛等,都是一方大将,他们之间的关系非常密切,友谊长达几十年。接下来是文学界,像巴金、夏衍、张爱玲、苏青、周作人、柯灵、黄裳等,这些今天琅琅上口的名字,也都和他经常来往,互相看稿、改稿,关系非常好。上次11月16日《唐大郎纪念集》首发座谈会上,《文汇报》陆灏兄做了一个发言,题目是《黄裳日记当中的唐大郎》,可见他们关系密切到这个地步。电影戏剧界,导演像费穆、桑弧、佐临、曹禺、张骏祥、吴祖光,演员有金山、赵丹、蒋天流、黄宗英等,都是常来常往,经常在一起看戏,唐大郎甚至还在桑弧拍的电影、朱端钧导演的话剧中担任过角色。还有一个是戏曲界,主要指京剧,这里的名家更多,周信芳、梅兰芳、程砚秋、俞振飞、盖叫天、金素琴、金素雯、张文娟等,有几十个人,亦师亦友,可能是和唐大郎来往最多也最密切的。还有一个是艺术界,主要是指书法篆刻和绘画,邓散木、白蕉、唐云、周錬霞、丁悚、丁聪、黄永玉等,这可能是和他来往关系最轻松的一批朋友,等一下淳翔有PPT详细介绍,我就不多说了。

总之,唐大郎和他同时代的这一批人的交往,是一个很大又很有趣的题目,他们的关系令人向往,心生羡慕,我们应该很好地条分缕析,可以做出很漂亮的文章。

祝淳翔

本书编者,上海图书馆参考馆员

唐大郎的书画缘。我做了一个小PPT,我们纪念集上半部分是别人写唐大郎,有很多很好玩的文字,有很多亲朋好友写了随笔。我总结下来,李君维写得最好,把唐大郎在花花绿绿的都市生活里做过的事情都写了下来,有舞厅、酒楼、书场,可谓霓虹灯下的钗光鬓影,红氍毹下的悲喜人生。霓虹灯下一般指舞场,红氍毹是戏院。张爱玲有过一个论断,文字的沟通,两个点之间最短距离是小说,甚至比身边散文更加紧密。唐大郎写的东西其实就是身边散文,不是写掌故,掌故相当于之后回忆,是属于新闻性质的,他是今天发生的事情当天就写了。

唐大郎刚认识邓散木的时候,两个人之间的关系不是很紧密。1940年,唐大郎在报纸上发文章,说自己打算给人家写扇子,特意请粪翁写了鬻扇小启。粪翁写了一大堆好话,称大郎的书法超过苏黄米蔡了。又过了一段时间,唐大郎因跟刘惠明关系比较密切,突发奇想:“我要不要请粪翁帮我刻一个印,曰‘惠明上人’?”但粪翁没有马上给他,他就写了一篇打油诗去催,过了一段时间弄好了。到1963年粪翁去世,唐大郎在香港《大公报》上写了一篇《老铁杂忆》,全面回顾了两人的交谊,文章不长,笔致诙谐。邓散木和唐大郎的关系不光是在书画上,邓散木自己也写诗,写非常多的打油诗,大量短诗发表在《亦报》上,可以看到他们两个人的合作关系挺密切的。

大郎和白蕉的关系比较好,白蕉在上海书法界的地位很高。两个人最早在1938年8月认识,当时是淞沪战役打完后出现很多伤病情况,十几个书画家在上海开了一次杯水书画展,用卖书画的钱扶助这些人。开了五天,唐大郎去了三次,一直在看白蕉的书法,他说看了白蕉的东西自己“惭愧得要死”,以后“不该再雅”,因为白蕉比他水平高多了。抗战结束后的1947年,当时嘉兴县长胡云翼请一大批人到嘉兴游玩,唐大郎和白蕉也去了,大家在那边写了很多东西。

唐大郎跟唐云两个人关系挺好,也是在杯水书画展认识的,但唐大郎作品中,1940年才写唐云的事情。唐大郎和一个在舞场里唱歌的张兰苓女士非常熟,她要拜唐云为师,找唐大郎做介绍人。拜师结束后大郎带着她去唐云家里,后来写了唐云家是怎么样的布置。解放后的一天唐云给唐大郎两支笔、一方砚台,让二十年没有写毛笔字的大郎练字,这是唐大郎在1978年写的字,这个字练得非常好。这两个人的友谊一直延续到大郎故世,唐云还为唐大郎题写墓碑,大书“诗人唐大郎云旌之墓”。

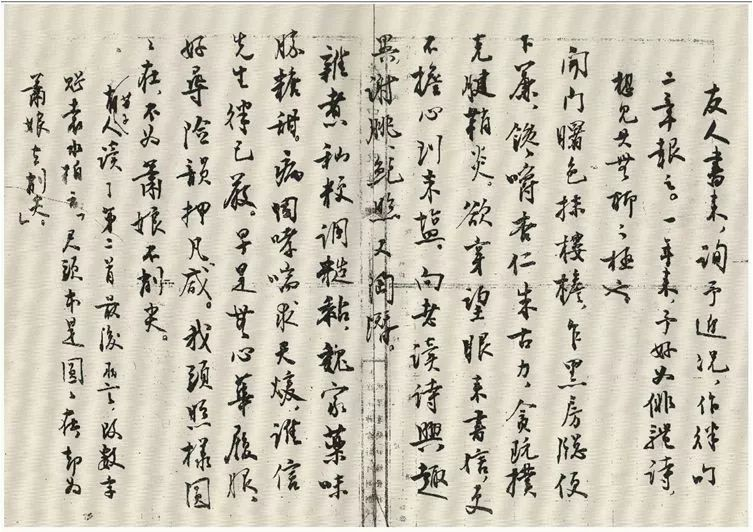

▲唐大郎《律句二章》手稿

戈湘岚、胡也佛两个人是同事,在世界舆地学社做职员,画世界地图,水平都非常高。唐大郎认识他们那天正好碰到两个人要办一个画展,电影《赛金花》也在公映,两件事情碰在一起,他就写了一首诗。对戈湘岚有一些介绍,恂恂儒雅,又说胡也佛极寡言笑。唐大郎是非常好玩的人,写戈湘岚画马,画的很多马,有的很胖像冯梦云,有的很瘦就像陈灵犀。又过几天写胡也佛,在《高唐散记》谈胡也佛的仕女图。戈与胡的这个展览,因为大郎在报间的大力宣传,故成绩颇佳。

演员里赵丹画画很好,唐大郎跟他关系非常好,他在《大公报》上有非常多交游集,其中一篇写赵丹。唐大郎是嘉定人,女演员蒋天流是太仓人,两地相距几十里,他们算半个老乡。蒋天流的书画水平在演员里是非常出挑的,1963年唐大郎有一篇这样的介绍,说赵丹能画,蒋天流能书。唐大郎还写过请国画院张老师教画,七八个人中蒋天流的天赋不错,学画的水平进步得很快。他还写碰到蒋天流,听说她要重新拍戏,不料摔了一跤,比较严重,腕骨骨折了。后来他还把蒋天流的“师承”讲了一下。

陈子善

华东师范大学教授

我们把这位上海非常有个性、非常有特色的文人遗忘太久了。唐大郎生前笔耕那么多年,留下近五百万字的文字,可是他生前竟然没有出过一本书,这是非常大的反差。小报一直被认为是小市民的读物,实际上它是生动的、活生生的、上海市民的生活体现。上海以前是十里洋场,现在是非常前沿的大都市,这么一个都市里生活着各色人等,他们的喜怒哀乐、日常生活,总要有人来记录和反映,否则这段历史就是混沌一片。像唐大郎这样,他忠实于手中这支笔,把生活真实、具体、生动地记载下来。如张兄(张伟)所说,他是一个记者,但这个记者跟我们今天所了解的记者不太一样。他所写的对象,三教九流,文学界、艺术界、美术界、戏剧界、电影界,各行各业都有。他觉得这个人有意思,就会接触了解,去交朋友。从他那些专栏文章,可以看出他不是掌故类的作家,而是即兴记录的作家,看了他的文章,我们就知道当年这些人是这样生活、这样创作、这样表演的,是这样度过白天和黑夜的。

在文字的记载当中,唐大郎的记载是别具一格的,他当然有自己的主观看法,但是对社会生活细微的方面,对社会生活的肌理,都有准确的把握,这一点很不容易。而且唐大郎有一个很大的特点,他对任何关心的事物始终是兴致勃勃的,这一点很难得。他关心这些演员,关心这些艺术家,始终对他们充满了热情,有时候写得有些过分,但是很可爱。

我们回顾小报的历史,如果没有唐大郎,会大为失色。这个人不是可有可无的。有的作家写了很多东西,就仅是一堆文字,不提无妨;唐大郎恰恰相反,如要谈到上个世纪上半叶上海的小报,以及共和国成立后,上海仅存的两份小报《亦报》和《大报》,不能不提唐大郎。《新民晚报》的复刊,也绕不开唐大郎。无论从尊重历史的角度、从研究小报历史的角度,都无法避开唐大郎。

唐大郎有一双欣赏美的眼睛,他对画家、书法家、篆刻家的认知是很到位的。有些人在上海滩刚起步,唐大郎就敏锐地发现,将来的发展不得了。从文学界来讲,40年代上海文人中,唐大郎与张爱玲、苏青都有接触,也都留下了文字。张爱玲对唐大郎的诗很欣赏,主动建议唐大郎出本诗集,就叫《唐诗三百首》,可惜最终没能出版。而唐大郎对张爱玲的才华和文学成就也很欣赏,尤其是1945年后,张爱玲碰到困难时他能伸出援手,在《大家》杂志上刊发张的文章。1949年以后,张爱玲在上海《亦报》上连续刊登两部小说《十八春》《小艾》,一个长篇,一个中篇,都是唐大郎经手的。不仅是张爱玲、苏青这样的作家,唐大郎对新文学的作家,主流的作家,也有很密切的关系,比如夏衍、曹禺、巴金。唐大郎交友中戏曲界美术界是重点。我们现在谈江南文化、海派文化,唐大郎就是海派文化的代表性人物,他是海派文化当中的精英,有他独特的贡献。尤其是《亦报》并入《新民晚报》,《新民晚报》的副刊办得那么好,唐大郎的功劳是不可否定的。

周立民

巴金故居常务副馆长

陈子善老师刚才讲到唐大郎命运坎坷,一个写了五百多万字的人在生前没出过一本书,尤其是在出书容易的年代。这确实涉及到在新文学传统下,或者说是在过去意识形态的角度下,对小报、小报文人存在一定的偏见。我们的生活很难出很健全的人,什么叫很健全的人?既要对国家和民族有承担,也要有私人的生活,有个人的日常。唐大郎写了很多东西是日常生活的美好,这是他很可贵的地方。

张伟老师和陈子善老师讲过唐大郎对张爱玲的态度。鲁迅说中国很少有吊唁失败者的人,我们都是去捧英雄。在那样的时候,唐大郎善待张爱玲或者其他人,体现了他的原则。《唐大郎纪念集》有一篇写到1950年唐大郎访周作人,那时的周作人是被全国唾骂的汉奸文人,可唐大郎办的报纸就敢登周作人的文章。不仅如此,唐大郎还去看望他。从这点看,不能说唐大郎做人多么了不起,但至少他有心。

而且他写下的文字不是简单的新闻作品,都有他自己的眼界,有他自己的判断和用心。他写去见周作人的时候,描写到握一个七十多岁老人的手是软软的,是热的。从这种文学的文笔,就能看出他有他自己的眼光。他谈到黄宗英的几个部分,都很好玩,有一篇文章写的是“黄宗英担任保镖 唐大郎指点迷途”。很有画面感,很有趣。从中我们可以看到,唐大郎的趣味和兴奋点,不是像普通记者一样简单做一个报道,他总是用文学家的笔调写出属于他自己风格的文章。

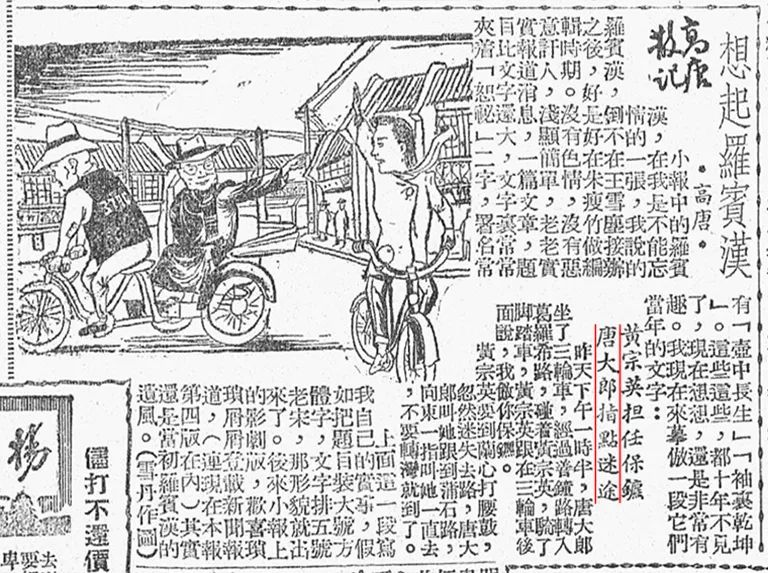

▲《想起罗宾汉》(《亦报》1949年12月7日 署名:高唐)

他与几个作家的交往中,他写到苏青、李健吾,写到黄永玉。《唐大郎纪念集》这本书的书名是黄永玉题的,包括之前出版的小册子,以及后面要出的文集,都跟黄永玉渊源颇深,因为大郎是黄永玉的前辈,当时在上海滩很照顾黄永玉。还没有出这本书的时候,每次见到黄永玉先生,他都用上海话讲“数钱”的故事。大郎在银行工作时得过点钞冠军,黄永玉想叫唐大郎教他数钱。唐大郎嗤之以鼻,说你有几个钱,还学什么数钱。黄永玉经常讲这个故事,他非常念旧,上海对他的成长起到非常重要的作用,这些作用也是因为唐大郎这些人的存在。

唐大郎这么多文字,有的是即时写下来,有的是人生对片段的回忆。人要为自己的情感、为自己的人生留一点自己的天地,这样才能做一个有趣的灵魂,活着才不贫乏。