微信公众号2020年03月28日发布

▲张建平(1955年5月31日—2019年3月28日)

张建平,上海译文出版社资深出版人、编审,2019年3月28日因病去世,享年64岁。

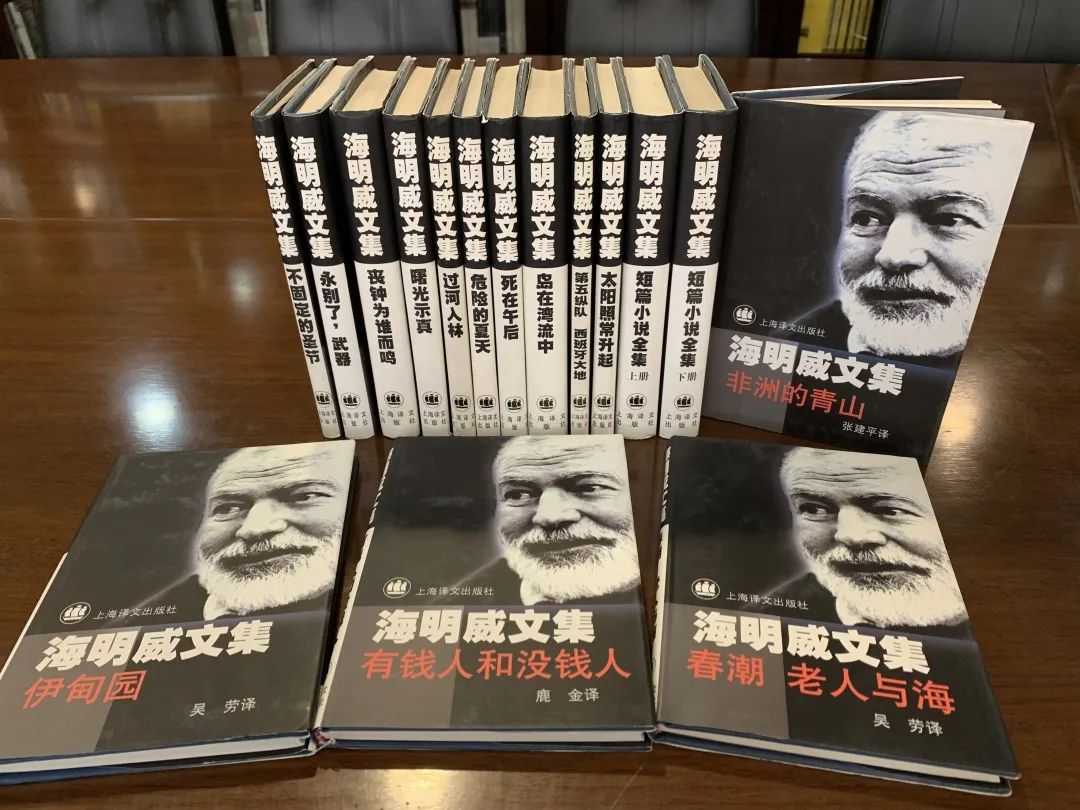

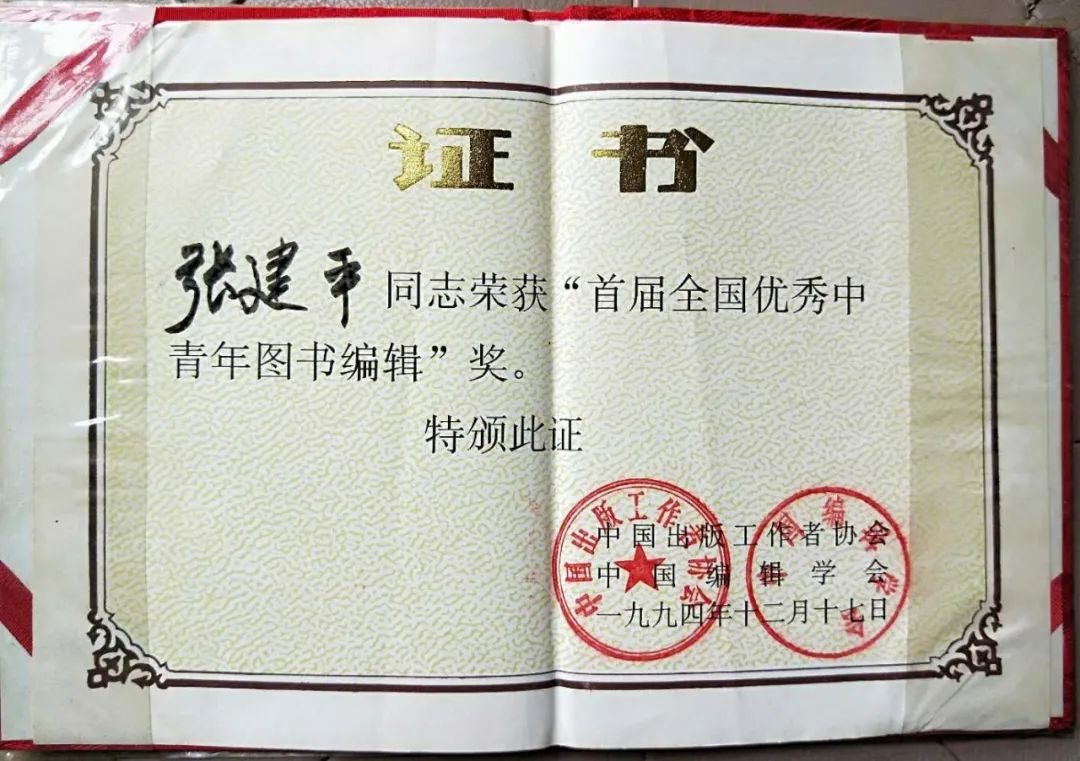

在近四十年编辑生涯中,他责编、出版了不少经济效益与社会效益双赢的图书,荣获多项国家级荣誉。编稿之余,张建平还长期从事翻译实践,发表译作五百余万字,译作总计达50部。他本人也先后获得首届全国优秀中青年图书编辑、上海新闻出版局新长征突击手等称号,并于2011年获上海翻译家协会“翻译成就奖”。

去年5月31日,为纪念张建平编辑生涯的贡献,上海译文出版社在其生日之际举行追思会。为此,我馆馆刊特辟专栏,刊登了上海译文出版社编审裴胜利、社长韩卫东、张建平夫人戴虹的现场发言。在张建平离开我们一周年的今天,特意编选家人、朋友、同事的追忆,寄托缅怀和思念之情。

张建平——一个我心中大写的人

裴胜利 上海译文出版社编审

▲张建平(中排左二)退休之日与裴胜利(中排右二)等同事们合影(2015年5月)

大家也都不会忘记,建平是一个严于律己、宽以待人的人,他对同事热情似火,有求必应;他处处为他人着想,吃苦在前,享乐在后,常常恩惠于大家。刚进社那几年,不管严冬还是酷暑,建平每天早上总是第一个到社,办公条件比较艰苦,冬天要靠生火炉取暖,从一楼往四楼搬木材,扛煤球的活儿以及一年四季全办公室打开水的活儿,他总是抢在前面干;20世纪八九十年代,市场还并不丰富,物质还比较匮乏,社里常常会采购一些农副产品改善职工的生活,鸡鸭鱼肉,大米瓜果,甚至食油大白菜等都有。每当这时,建平总是带头当搬运工,然后他和另一位同事又认真细致地过称,分给大家,分到最后轮到他自己时,量少质次的,他都毫不在乎;编辑室里年老体弱的也多,于是他要骑着黄鱼车挨家挨户地帮助送上门,甚至还会利用下班后的业余时间楼上楼下、爬上爬下地送到那些老同志手里。尽管这些在今天看来都是小事,但以小见大,小事中见人品、见格局。

▲张建平在旅途中

建平不但为人正直豪爽,做事认真稳重,工作能力也很强,他对出版业务的各个环节、流程都了然于胸;他不但认真负责地编辑出版了大量的英美文学作品,业余时间也非常勤奋,翻译了除英美之外其他国家文学作品。正因为建平为人处事大气,各方面都是我们这拨人的标杆性的人物,所以也很受社领导的器重,在人才济济的上海译文出版社,在20世纪90年代还比较讲究论资排辈的年代里,他很早就被任命为外国文学室副主任,不久他又担任了室主任,负责全面工作。

▲张建平译《蕾蒙娜》(上海译文出版社,1990年7月)

▲张建平与王蕾合译《专横——傲慢与偏见续集》(上海译文出版社,1995年7月)

我谈一下张建平与德语文学的关系。大家知道,德语文学哲思性强、教育性强、故事性差、可读性差,往往比较艰涩难懂,所以相对来说,受众面较窄。改革开放初期,搭了那几年风风火火的外国文学热的顺风车后,一下子一蹶不振,偃旗息鼓了,不像法国文学、俄苏文学等,拥有丰富的资源和广泛的读者群体,除了歌德的几部作品外,其他如海涅的诗歌、席勒的剧本诗歌、莱辛的剧本和文学理论等古典名著,都成了昔日黄花,甚至连荷尔德林、克莱斯特、霍夫曼等的选题也通不过,被当时的社领导认为是“老掉牙的作品”。开拓现当代德语作家的作品问题亟待解决。之后,正值建平走上室主任岗位,老同学之间,沟通起来就方便多了,于是我大胆地挖掘、拓展选题,每报一个计划,都先与建平商讨,然后在选题论证会上他也力挺我的意见。有时候社领导有顾虑,对一些细枝末节的情况不太了解,交流时言语上没踩在一个点上,起了误会,甚至面红耳赤争执等,建平不唯上,只唯真,关键时刻他不惜得罪社领导,坚定地站在在理的一边,这也使我很受鼓舞,那一幕幕情景让我至今难以忘怀。当然,大家都是为了工作,相关领导也心胸开阔,十分大度,大家关系仍然很好。在建平的支持、理解和鼓励下,二十多年的时间里,我社相继出版了数百种德语国家的文学作品,其中有许多诺贝尔文学奖得主的代表作以及他们的文集,这些作品的出版得到了很好的经济效益和社会效益,也有许多成了畅销书或长销书,受到圈内人士的好评。有网民称:“上海译文出版社是我国迄今为止出版德语现当代文学作品最多的出版社。”

▲张建平译《沉睡的谋杀案》(人民文学出版社,2007年8月)

▲张建平译《兔子坡》(上海译文出版社,2018年1月)

他留下的是宝贵的精神

韩卫东 上海译文出版社社长

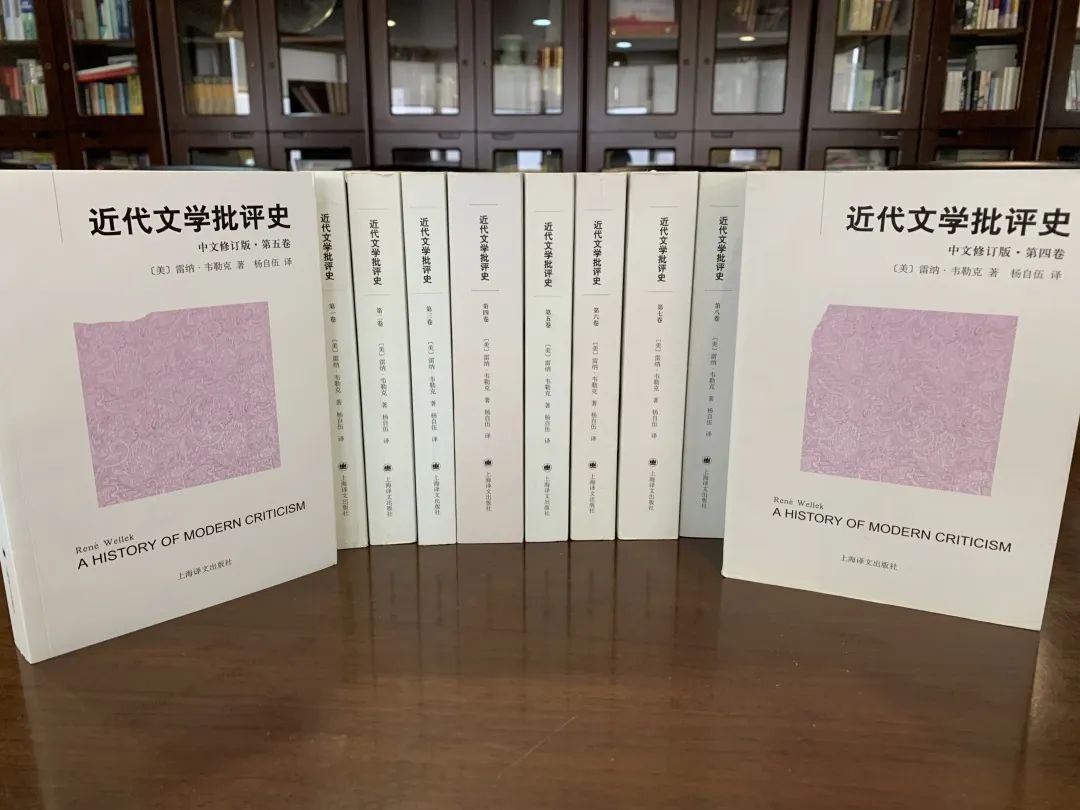

▲张建平编《近代文学批评史》(获2007-2009上海图书奖一等奖)

我到上海译文出版社工作的时候是2004年,那时我们社里发展遇到了瓶颈,特别是我们文学出版的工作,现在在座的老同事,包括资深的编辑会记得,当时文学编辑室遇到了很大的困难。我跟张建平同志讨论怎么办?他非常坚决,“领导讲了的,我一定要努力想办法。我会出来挑大梁”。社里考虑怎样理顺我们的激励机制,理顺我们出版工作的体制,特别是加强对选题工作统一的规划和管理。当时张建平同志非常主动,也非常支持我的工作。就这样,我们开始共同工作。

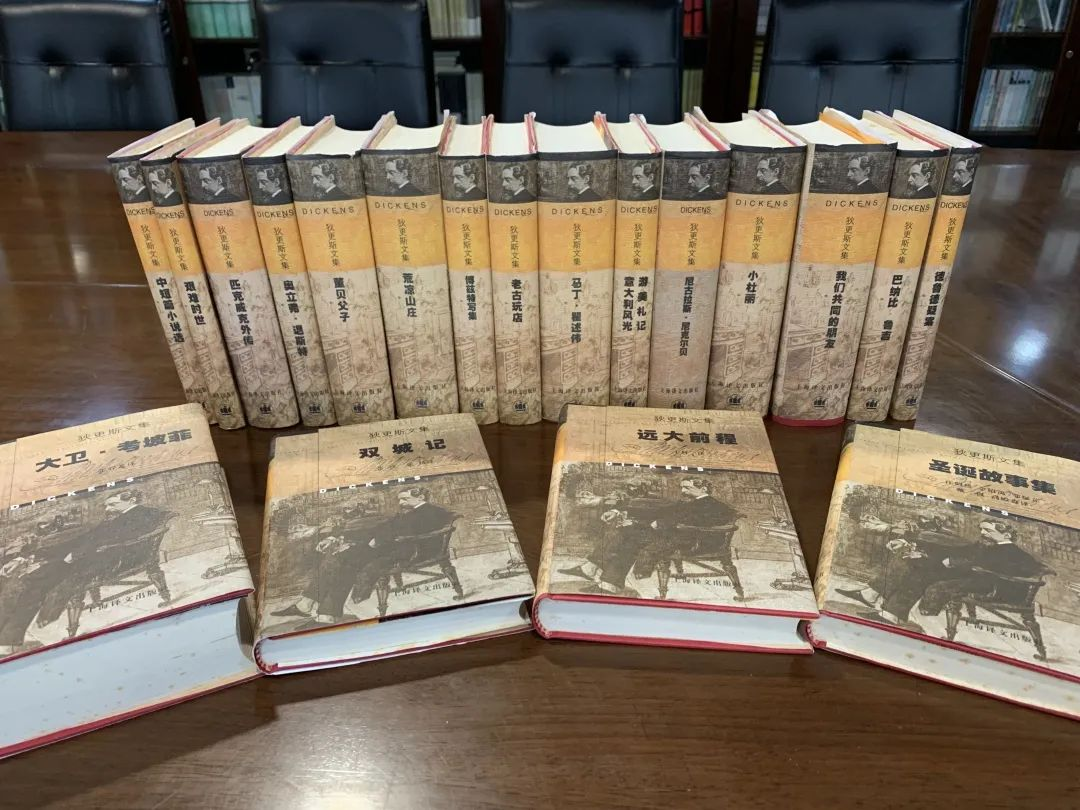

▲张建平编《狄更斯文集》(获第四届国家图书奖提名奖)

▲张建平编“海明威文集”获全国优秀外国文学图书奖二等奖

在和张建平同志共事的这段时间,有两件事我印象深刻。第一件事是今天我们编辑们拿了几套书,当中有一套书非常重要——《近代文学批评史》。这套书从第一本到最后一本出版,经历了很长时间,译者杨自伍先生和他的父亲杨岂深前后花了25年时间,一同把这本书逐一翻译完成,而这个过程中张建平同志也花了很长时间,一直长期不懈地做好编辑服务,使得我们文学编辑室还是坚持把这套书出版了。花了这么大的心血能够将这套书做出来很不容易,也体现了译文出版社对于文化的坚守和执着,我们不是靠它赚钱的,还是要让它发挥很好的社会效益。当时社里有很详细的宣传计划,与媒体做了沟通,也得到媒体积极热烈的响应,产生了良好的反响。第二件事也是我非常感动的,张建平同志在非常困难的情况下担当起了文学室改革的重任。改革第二年他找到我,跟我讲要让年轻人上。我知道,张建平同志其实在工作中非常注意发挥年轻人的作用,也非常照顾我们年轻编辑,对于我们年轻编辑团队的建设倾注了大量心血。他说:“我们要看到自己的不足,要看到自己的短处。我想得很明白,现在需要年轻人挑担子。”他当时推荐黄昱宁当主任,黄昱宁主外他主内,帮助她把科室内部工作做好,这样能够帮助我们年轻人往前面冲。

▲张建平编《乱世佳人》和《斯佳丽》

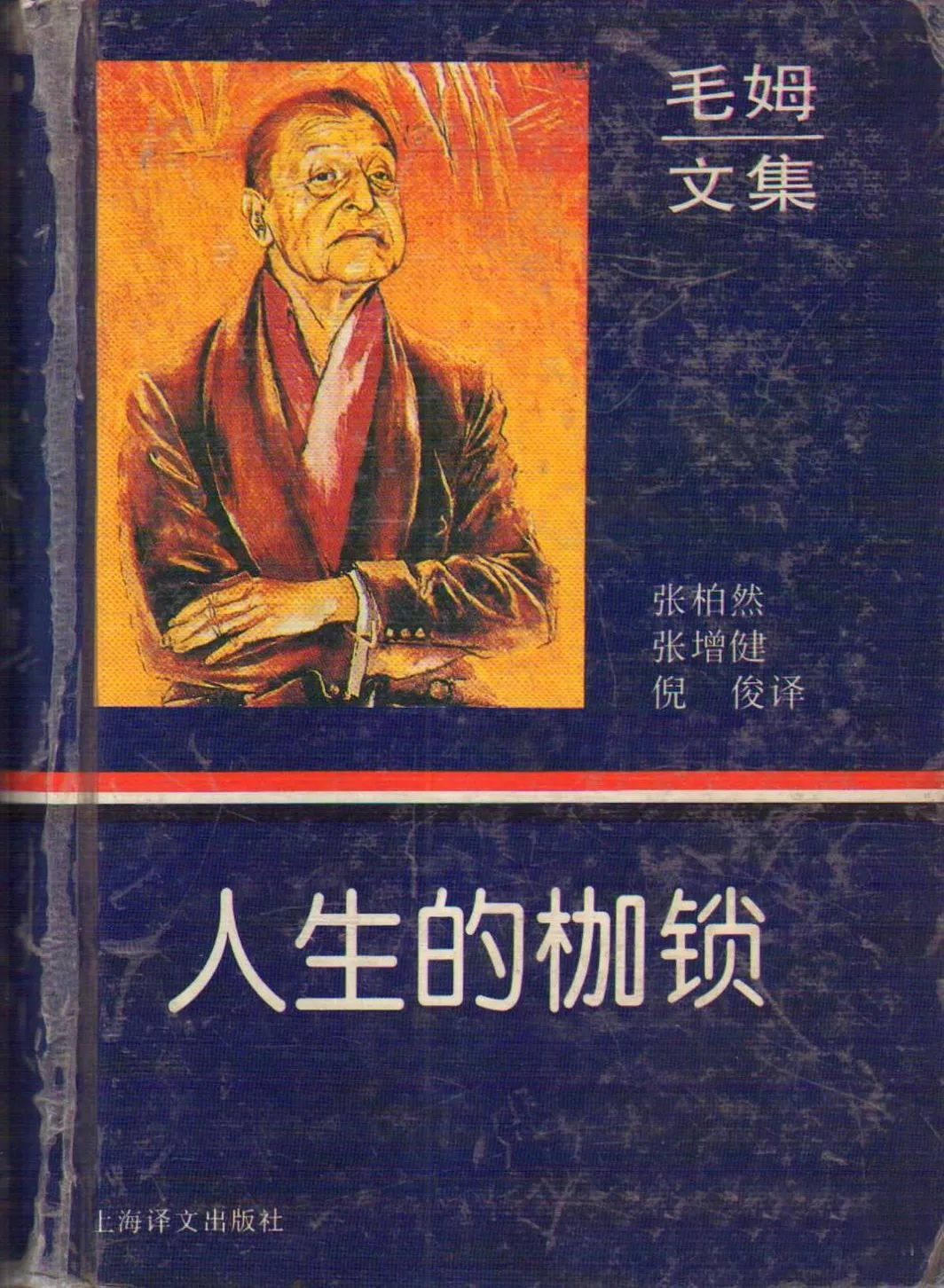

▲张建平编《人生的枷锁》(“毛姆文集”获全国优秀外国文学一等奖)

记得老编辑吴劳过世以后,我跟张建平同志说,你是不是要写一点什么东西。张建平同志非常积极,因为他和吴劳的联系比较多,吴劳退休后也经常到出版社来,几乎天天都来,基本上就是张建平同志陪着他的,对他的情况比较了解,后来张建平同志就写了一些文章。这样的做法,一方面,有利于向社会、读者宣传我们出版社好的传统,这样一路上经过的点点滴滴感人的东西,对弘扬出版社的社会形象是非常有意义的;另一方面,我觉得这些宝贵的精神财富,尤其是老同志的这些经历以及他们在工作方面的好传统,对于我们新一辈的出版人来说也是一种教育、一种财富。

送别建平

戴虹 张建平夫人、上海译文出版社副编审

▲张建平

张建平是个文化的传播者,是译文承前启后的传承人。他从进出版社起,就得到了领导的提携和栽培,我们的老社长孙家晋,《泰戈尔抒情诗选》的翻译家吴岩,也是当时文学室的副主任,为了让张建平尽快做好编辑工作,给他列了一个书单,因为他们觉得,编辑其实是个杂家,要接触各种各样的书稿,所以必须看大量的书来增长知识,修炼自己。老领导还告诫他,编辑最大的毛病就是眼高手低,而克服这个毛病的有效方法之一就是多加实践,老领导还鼓励他在业余时间多做翻译练习。

▲张建平获“首届全国优秀中青年图书编辑”奖(1994年12月17日)

▲张建平获上海翻译家协会颁发的“翻译成就奖”(2011年10月30日)

张建平的第一篇翻译作品威尔斯的《盲人乡》就是吴岩亲自为他挑选的,张建平翻译完,老领导又指定一位老编辑逐句做了校订,并介绍到文学杂志《百花洲》上发表。从此张建平一发不可收拾,工作之余就是看书和翻译,通过翻译实践,大大提高了他的中外文水平和文学修养。当时张建平身边的老同事都是翻译大家、资深编辑,比如《白鲸》译者曹庸先生,《老人与海》译者吴劳先生,《有钱人与没钱人》译者鹿金先生、莎士比亚专家方平先生,等等。他受到了他们的悉心指导和严格训练,自己也一直在不懈地努力,虚心向他们学习,逐渐积累了相当的工作经验。在他当文学室主任期间,为了使年轻的编辑不走弯路,更快地独当一面,做好本职工作,他又把自己的经验传授给他们,这就是“译文”的传承精神。文学室之所以能取得今天的成绩,我想,青年同仁应该很清楚,张建平老师功不可没。

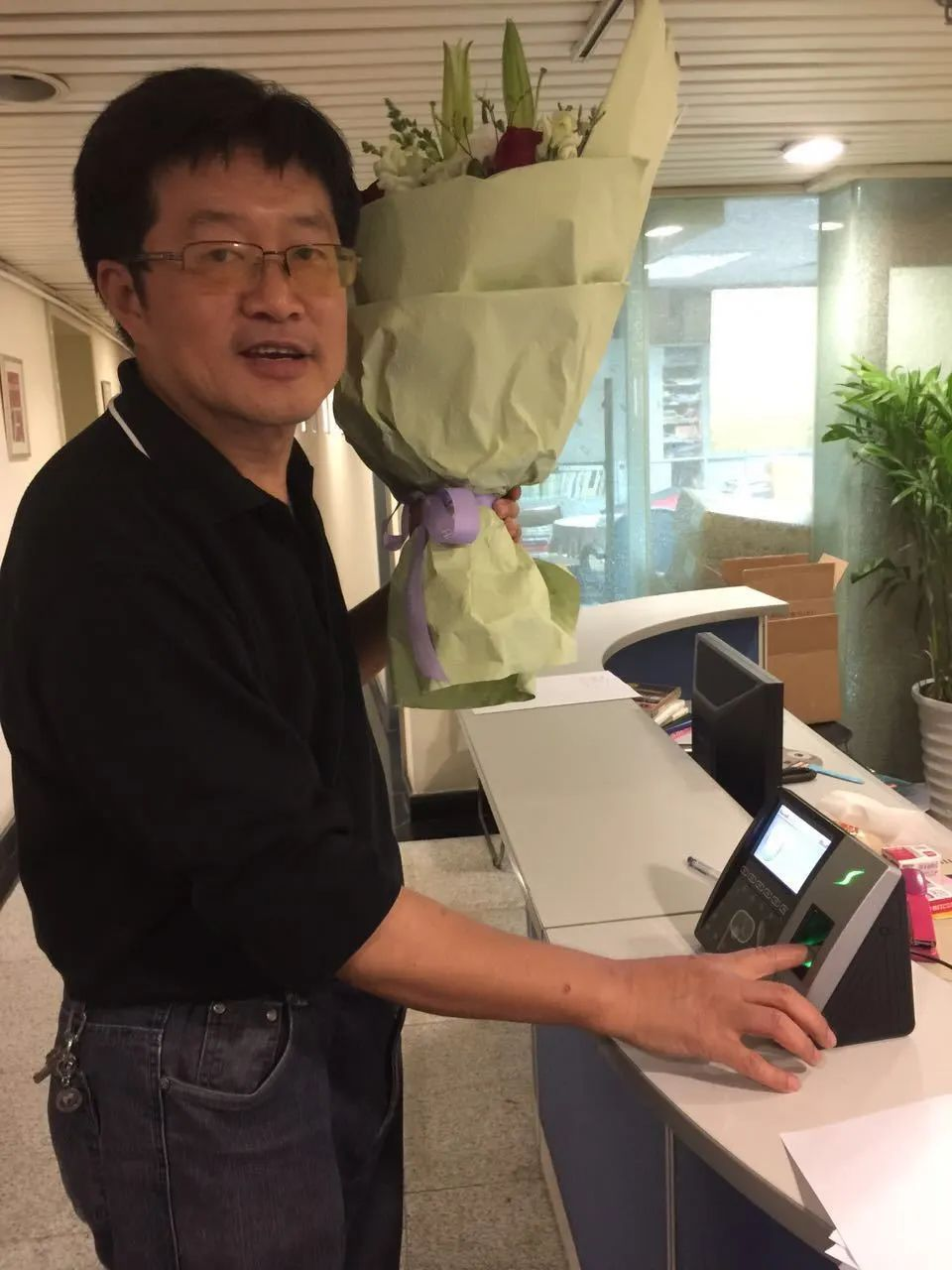

▲退休了,张建平最后一次打卡(2015年5月29日)

▲上海译文出版社建社25周年活动上,张建平与夫人戴虹高歌一曲