微信公众号2019年02月17日发布

1994年2月16日,著名编辑家、出版家、评论家和翻译家王子野逝世。昨天是他离开我们的第25个年头。

王子野原名程扶铎(程敷铎),1916年生于安徽绩溪。1930年在上海亚东图书馆当练习生。1938年加入中国共产党后历任中共中央书记处图书资料室副主任,中央军委编译局翻译处处长、编译局秘书长,晋察冀日报社编委兼编辑部长,中共中央华北局宣传部出版科长、出版委员会委员。中华人民共和国成立后,王子野又先后担任中央人民政府出版总署编审局第三处处长,人民出版社社长兼总编辑,国家出版局副局长、党组副书记,国家出版委员会主任委员,国务院古籍整理出版规划小组副组长。

曾与王子野在人民出版社共事,且在他领导下工作多年的人民出版社原社长兼总编辑薛德震,曾为我馆馆刊撰文“怀念子野同志”,在此重温这篇回忆文章,怀念子野前辈。

人民出版社的学者型老社长中,王子野同志主持工作的时间比较长。1959年1月22日由周恩来总理签署国务院任命书,任命王子野为人民出版社社长、总编辑。我1956年8月从中共中央直属高级党校新闻班毕业后到人民出版社编辑部工作,直到1966年“文革”开始前的十年间,基本上都是在他的领导下工作的。

1954年我刚入中共中央马列学院新闻班学习不久,就同子野同志有了书信联系。那时,全国大区撤销,各大行政区的干部支援北京,从华东人民出版社调到北京的除了叶籁士、殷国秀、张惠卿等人外,还有陈允豪、倪海曙等组成的文化编辑室的全体编辑人员。我在给子野的信中告诉他,我原来是华东人民出版社的编辑,现在马列学院新闻班学习,两年后毕业想留北京到人民出版社工作,而我新婚不久的妻子杨瑾仍在上海工作,她是大学毕业生,不知是否可先将她调到人民出版社来工作?

王子野(左)与薛德震在庆祝人民出版社成立四十周年座谈会上(1990年12月23日)

我同子野原来并不认识,当时给他写信是有点冒昧的。但他接到这封信后还是比较重视的。不久他出差去上海,见到上海人民出版社社长宋原放同志,提出将杨瑾调到人民出版社,宋原放欣然同意。杨瑾于1954年12月调到人民出版社三联编辑部工作,当时的主任是陈原同志。后来三联编辑部改为第五编辑部、历史组,再后改为中国历史组。杨瑾曾对子野同志说,她在上海时是文艺组编辑,子野说“文史不分家嘛”。就这样杨瑾从头学习干起了史学编辑,从此干了一辈子史学、文物考古的编辑出版工作。

1956年我进入人民出版社后,分配在哲学组工作。人民出版社是党和国家的政治书籍出版社,以出版马列主义著作、党和国家的文件文献、领导人著作为首要任务,同时还要出版社会科学学科的学术著作、普及读物,任务十分繁重且责任重大,所以子野同志一直强调严格执行社里的各项规章制度。人民出版社的规章制度是非常严密和严格的,例如齐、清、定发稿制度,编辑工作的三审制度,校对工作的三校付印制度等等。总之,每一个环节都有明确要求的制度规定,例如访问作者要有访问记录报告,就著作中的问题与作者通信要起草信稿并经部门负责人签字,处理书稿要有审读报告和加工整理的记录,所有这些文字记录都要存档,日后发现什么问题,一查档案便清清楚楚。

子野同志翻译出版过前苏联薛格诺夫著《西洋哲学史简编》,法国拉法格的《思想起源论》《宗教和资本》,《卢梭的生平和著作》,《卢梭论戏剧》等著作。子野同志本人是学者,所以非常重视社会科学各学科学术著作的出版,要求我们与学者们交朋友,建立友谊,要经常去拜访作者,回社后要写访问报告向社领导汇报。他对出版哲学著作尤为重视,除了让我参与侯外庐等主编的多卷本《中国思想通史》《李大钊文集》的编辑工作,还让我负责同中央党校哲学教研室的联系和组稿工作。因为我是中央党校毕业的,杨献珍、艾思奇、韩树英是我的老师,听过他们讲的哲学课。当时迫切需要中国哲学家所编著的哲学教科书,当社里得知艾思奇撰著了《辩证唯物主义讲课提纲》后,便派我去同他商谈出版问题。艾教员(当时大家都是这样称呼他的)非常谦虚谨慎,多次拜访,他都未同意拿出来公开出版。但我一直未放弃争取。精诚努力,最后艾教员终于同意将讲课提纲交人民出版社出版。后来的艾思奇著《辩证唯物主义纲要》,艾思奇主编的《辩证唯物主义 历史唯物主义》等重要哲学著作,都是我负责组稿和完成编辑出版工作的。“文革”后,我又约请韩树英教授主持修订再版,在相当长时期内成为不断再版重印的书目。

子野同志淡薄名利,不计官位名位。社里有些同志对单位的行政级别鸣不平,他听到后总是批评这些同志,不让再议论。他当官“不像官”,沒有官架子、官僚习气,一身儒雅的学者之气,平易近人,平等待人。特別可贵的是一生廉洁奉公,艰苦朴素,两袖清风,沒有任何的特殊化。在人民出版社,不分男女老幼,对他从来不以官职相称,都称呼他为子野或子野同志,他和同志们都觉得很亲切,很愉快。他使用和培养干部,有一个鲜明的特点,就是把他们放到艰难的环境,让他们在实践中、在比较困难的编辑出版工作环境中锻炼成长,增长才干。他对于青年干部总是给他们压担子,把比较紧急、比较困难的任务交给他们,在干中考察。“文革”前十年,上级机关常将一些紧急的、突击性的任务下达给人民出版社,这时子野肯定会把我们这些青年干部派上去。

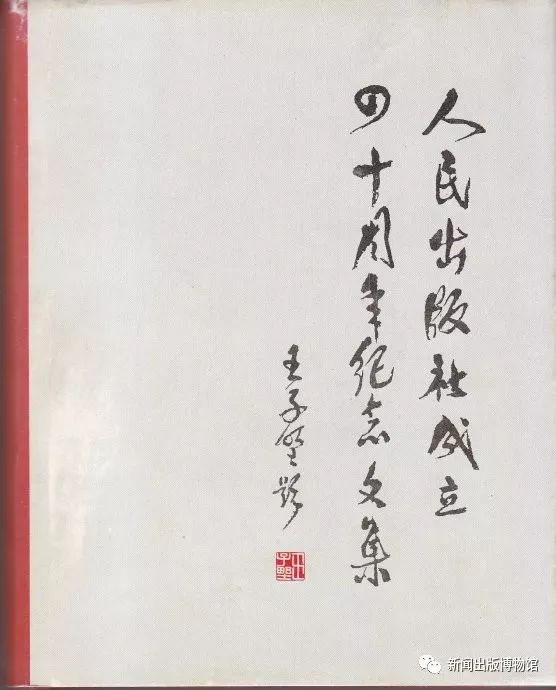

王子野为《人民出版社成立四十周年纪念文集》题签

1960年,按照中越两国政府的文化合作协议,要向越南河内外文出版社派遣中文专家,子野同志派我去当了两年中文定稿专家。当时越南南北方还未统一,南方还在打仗,各方面都比较艰苦,我又从未干过中文定稿专家这样的工作,一切都得从头学习,而且是单兵作战。不过这样的环境倒是很锻炼人的。1962年8月,我从越南回国后不久,发生了我党同苏共的大论战。从1962年11月起就集中了一批笔杆子组成写作班子,准备同苏共的论战,从1963年9月6日起陆续发表了九篇论战文章。这时毛泽东说要发挥反面教员的作用,于是指定世界知识出版社编辑出版“赫鲁晓夫言论集”,由人民出版社与中华书局抽调编辑人员组成“蒋介石言论集”的编辑班子,指定中华书局的李侃同志负责,子野派我去协助李侃同志工作。经过两年的紧张努力,编印了几十本稿本,后因种种原因未公开出版。

1963年9月我社出版了丁守和著《从五四启蒙运动到马克思主义的传播》。我是这本书的责任编辑,从组稿到编辑、加工、发稿都由我负责。这本书,对“五四”时期的文化思想运动,对陈独秀的贡献,作了比较深入的研究,作了比较系统、客观、公正的评价。出版后,有人给康生打了“小报告”,说这本书美化了陈独秀。康生据此指责此书“美化叛徒”“借研究历史的招牌进行反党”。社党委被迫作出书面检查,康生于1964年11月又在检查报告上批示:“人民出版社问题十分严重,王子野用了些什么人。近来有人利用历史进行反党活动,应当警惕。”康生的两次“批示”给人民出版社和作者加上了莫须有的罪名。“文革”中造反派利用康生的“批示”,揪斗王子野、丁守和,拉我作为陪斗对象。

子野同志还写过不少美学方面的学术文章,而且多才多艺。1969年下放湖北咸宁“五七干校”,那里盛产竹子,他如鱼得水,在劳动之余,大展竹雕才艺,雕刻了不少笔筒。他的竹雕作品很有艺术情趣,有很高的艺术价值,很多同志有收藏。子野的老伴陈今同志后来谈起子野是怎样学习刻竹筒的,颇为感人:王子野过去从未刻过竹筒,但他在干校劳动之余,无所事事,便学习刻竹筒。先是寻找制作竹器的边角余料,用砂纸磨光,用开水蒸煮,再上颜色,为防开裂还要抹上香油。王子野对竹刻入了迷,一发而不可收拾,竟然刻了几百个,“一举成名”,前来求索者络绎不绝,他是有求必应。子野同志做任何事情都非常认真,在下放劳动的逆境中,对竹雕艺术如此执著,反映了他做人的一种崇高境界,是我们学习的楷模。我对子野同志一直怀有深深的敬意!我觉得他的竹刻作品有高雅的艺术情趣和很高的艺术价值,应当组织摄影专业人员将其制作成多媒体图片,精印成书出版发行,同时还可以放到网上,让大家共欣赏。这可是一笔宝贵的文化财富。

庆祝人民出版社建社三十五周年大会上,杨瑾与陈今握手,右为王子野(1985年12月)

内容来源:《出版博物馆》2012年第3期