微信公众号2019年09月16日发布

1934年9月16日,《世界知识》创刊。胡愈之在《创刊词》中写道:“我们的后面是坟墓,我们的前面是整个的世界。怎样走上这世界的光明大道去,这需要勇气,需要毅力,但尤其需要知识。”

今天,《世界知识》已85岁,幸运的是,在历经抗日战争和太平洋战争爆发,历经杂志社从上海迁往汉口、广州、香港,历经停刊、复刊及联合其他杂志创办《战时联合旬刊》后,这本穿越世纪风云、刻画历史巨变的刊物,直到今天仍在出版!

感谢《世界知识》,在最艰苦的岁月中,曾给广大读者以启蒙知识教育,培养了我国几代青年的爱国主义和国际主义思想。现代著名国际问题专家、社会活动家金仲华于1936年开始担任《世界知识》主编,他的女儿金立勤为纪念抗日战争胜利70周年,曾撰文《〈世界知识〉的抗战传奇》发表在我馆馆刊上,值此新中国成立70周年之际,在这样一个特殊的日子里,我们分享此文,怀念所有为民族解放奉献才智和青春的前辈们。

我的父亲金仲华大半生是一名新闻工作者。抗日战争时期,他专门研究国际问题,曾担任多种报刊的编辑和记者,如《生活日报》《大众生活》《永生》《星岛日报》《文汇报》和《广西日报》等;他在生活书店的《世界知识》编辑部呆的时间最长,曾任主编。老一辈的专家、记者满怀激情地回忆说:“金仲华主编这个杂志的时间,正是国内国际局势动荡多变的时候,他孜孜不倦,潜心钻研,在《世界知识》的大众化和形象化方面,有独特的创造。”父亲也曾带着特殊的感情说,他是“跟着《世界知识》的出版而研究国际问题,是从《世界知识》开始写、译关于国际问题文章的。”可以说,《世界知识》倾注了父亲最多的心血,是他一生最热爱的事业。

编辑部创造了一个奇迹

有人说我父亲在《世界知识》的经历,很有传奇性。按照一般的办刊常识,编辑部应该固定在一个地点、一个办公室里,有稳定的发行渠道;而他在担任主编时,迫于当时抗战的形势,竟带着杂志社从上海转到武汉、广州、香港、桂林、重庆,之后又回到上海,办办停停,停停办办,历时八年,辗转数省市。

在《世界知识》创刊之前,国内外局势正处在大动荡、大激变的前夜,日、德、意走上法西斯道路,对内疯狂镇压,对外扩张备战;中国正被日本帝国主义者肆虐侵略,国难当头。为使国内广大民众认识到中国的民族解放斗争和全世界人民的解放斗争是不可分的,为唤起民众奋起抗战,以胡愈之为首的一批国际问题专家决定创办一份杂志,来传播国际政治、经济、文化知识。筹办者中也有我的父亲,其时他27岁。1934年9月,《世界知识》在上海创办,胡愈老在《创刊词》最后明确宣告:“我们的后面是坟墓,我们的前面是整个的世界。怎样走上这世界的光明大道去,这需要勇气,需要毅力,但尤其需要知识。”自此,父亲期期为之撰文。

1936年,父亲继胡愈之、张仲实、钱亦石、钱俊瑞之后,接任《世界知识》主编。正当杂志的影响日益扩大、发行量猛增、备受读者欢迎之时,抗日战争爆发了。1937年8月13日日寇对上海大举进攻,不久上海沦陷。年底,《世界知识》编辑部由我父亲带领,随邹韬奋率领的生活书店迁往汉口,继续宣传团结抗战,在汉口出版了十二期。接着武汉形势又趋紧张,父亲被迫带领编辑部人员乘火车南下,一路躲避日机轰炸,四天后到了广州,在广州生活书店落脚,接着出了三期后,广州又告急。1938年初,正在无路可走之际,父亲由廖承志推荐去担任香港《星岛日报》的总编辑,他就势把《世界知识》带到香港,继续出刊。从抗战前夕起,父亲曾三次在港办报刊,长的两三年,短的仅两三个月。1936年父亲曾跟随韬奋来港筹办《生活日报》并担任总编辑。而这次来港,是最长的一次。

1941年底太平洋战争爆发,日寇占领香港,《世界知识》被迫停刊。父亲和编辑部人员在地下党的协助下辗转回到内地,拟在桂林复刊。但国民党当局执意不准登记,致使杂志中断了四年。其时,父亲连续在其他各种刊物上发表国际问题文章,他认为这也是贯彻《世界知识》宗旨的一种形式。抗战胜利后他立即从重庆回到上海,着手恢复出版《世界知识》。

金仲华主编《世界知识》(1937年)

金仲华与韬奋(左)、胞妹金端苓(中)合影(1938年)

烽火岁月志同道合

我是父亲的大女儿,出生在抗战爆发前的1935年。父亲把我从上海接到香港时,我正好进小学念一年级。由于年幼,记忆虽然是朦朦胧胧的,但还记得每隔十天半月,总会有一些父亲的友人来我们位于湾仔峡道的家聚谈,家里便热闹起来。我平时少见父亲身影,他们聚会便是我最开心的时刻。长大后我才知道,那是抗战时期《世界知识》的一种独特的约稿方式,最早是创始人胡愈之提倡的。那时编辑部只有两三个人,而写稿的国际问题专家都是兼职的,因此最简便的约稿方式是聚会。《世界知识》每隔两个星期召集国际问题专家开一次碰头会(也是聚餐会),大家座谈国际形势,确定选题,然后各自回去撰写。聚会的地点经常变化,有时在某会议室,有时在某饭馆,有时在某一编辑家中,我们家就是约稿人聚会最多之处。我记得伯伯叔叔一般是傍晚来我家,有个子高高的乔木(乔冠华),有亲切和蔼的邹韬奋,还有张明养、邵宗汉、羊枣、张铁生、郑森禹、胡仲持、张仲实、刘思慕等。他们先是交换对时局的看法,气氛很热烈,接着是选题分工,会议结束即开晚餐。我的祖母是烧菜的能手,能摆出一桌可口的家乡菜肴,朋友们赞不绝口,父亲也因此得意欣慰。

我记得最清楚的是,1941年3月,韬奋伯伯从重庆脱险来香港后,我们家的聚会变得更频繁,更活跃了。这类聚会,就是韬奋伯伯戏称的“马戏班”的约稿会。父亲的友人们都是写稿的行家里手,像马戏班的演员们一样各怀绝招,各显其能,又配合默契。他们每人都很欣赏韬奋伯伯的这一命名。我觉得,“马戏班”的聚会每次都充溢着战友间亲密无间的氛围。他们就像一群同心合力拉纤的纤夫迎着风浪,乐观地吼叫着迈过一个个险滩。这正是他们肩负神圣使命具有坚定信心的表现。在香港的几年,真是《世界知识》难忘又稳定的几年。

为《世界知识》撰文的一批国际问题专家,是父亲志同道合的战友。从杂志创刊到抗战胜利,他们的友谊一直延续着。韬奋伯伯与父亲相识在生活书店。两人的国内外政见一拍即合,父亲颇受韬奋的爱国热情和进步思想激励。他俩共同编了多种报刊。1942年香港沦陷后,邹伯伯一家还从九龙到香港我家住了几天。两年后,父亲失去了这位作为自己表率的兄长,十分悲痛。60年代,父亲牵头在上海筹划拍摄电影《邹韬奋》,但受阻挠未能实现,令父亲愤慨。

我听父亲谈起最多的是胡愈之,他是《世界知识》的创始人。1933年上海正处在白色恐怖笼罩下,他召集进步团体“苏联之友社”的部分成员,在某银行会议室聚会,商定创办一个刊物,用先进的思想帮助人们认识世界政治经济形势,指明中国人民必须奋起战斗才有前途。这个刊物就是《世界知识》。胡愈老在“文革”后撰写的《忆金仲华》一文中有这么一句话:“从这一时期起,我们成为反帝、反法西斯、反国民党独裁的亲密战友了。”父亲对胡愈老尊敬如兄长。1968年,父亲在“文革”中含冤去世,消息被封锁。“四人帮”倒台后,胡愈老好不容易找到我,问明了情况,极力支持我上书中央,要求平反。一直到1978年父亲才彻底平反、昭雪,恢复名誉。

再一位朋友就是冯宾符,抗战胜利后《世界知识》在上海复刊,就是由金仲华、冯宾符、王德鹏三人组成核心实施的,他们克服困难,密切合作,结下深厚友谊。冯叔叔开朗风趣,我们家经常响起他爽朗的笑声,父亲成天把“仲足、仲足”(冯叔叔的别名)挂在嘴边,只要有时间,他俩总在一起探讨时局和杂志发展的方针大计。工作之余,还一同出游,留下不少合影。新中国成立后,《世界知识》搬到了北京,父亲虽留在上海工作,但他只要来京,总是要到《世界知识》杂志社找他的好友。还有就是郑森禹叔叔,他和我父亲的友谊也是贯穿一生的。郑叔叔从《世界知识》创刊就为它撰写国际问题文章,杂志在香港出版时,他协助我父亲做了许多工作,同时还在父亲任副院长的香港新闻学院任教。

金仲华(右)与胡愈之在匈牙利多瑙河畔(1954年)

金仲华与《世界知识》主编冯宾符(右)在交谈(1947年)

“纸弹亦能摧敌”

父亲写文章,首先要占有翔实的资料,从实际出发,让事实说话。他还很有预见性。早在1934年10月,他就撰文说“目前世界上有两个激荡不安的中心,一个是远东的太平洋,一个是西方的欧洲”,我国是远东风云中最受到祸害的一个(《远东风云中的北太平洋》);1935年底,他又明确指出:“目前正处于第二次世界大战的前夜。”(1935年2月16日《海军会议和世界形势》);到了1939年2月,他更进一步预言:“世界大战爆发的最可能的地方还是在东南欧。”(1939年2月1日《一九三九年几个问题》)。父亲分析了亚洲和太平洋的形势后指出:“它(日本)的方针离不开独占中国,控制南洋,准备向世界做更大规模挑战的企图。”(1939年6月1日《国际的新形势与太平洋的新政策》);“美日的矛盾绝对无法缓和,美日经济将会不断加剧而演进到外交斗争和军事斗争的阶段。”(1940年3月16日《日美在太平洋的经济战》);“客观的局势指示着日美两国确是在走向战争。”(1941年3月16日《论日美斗争》)。父亲准确预见了世界大战和太平洋战争爆发的必然性。

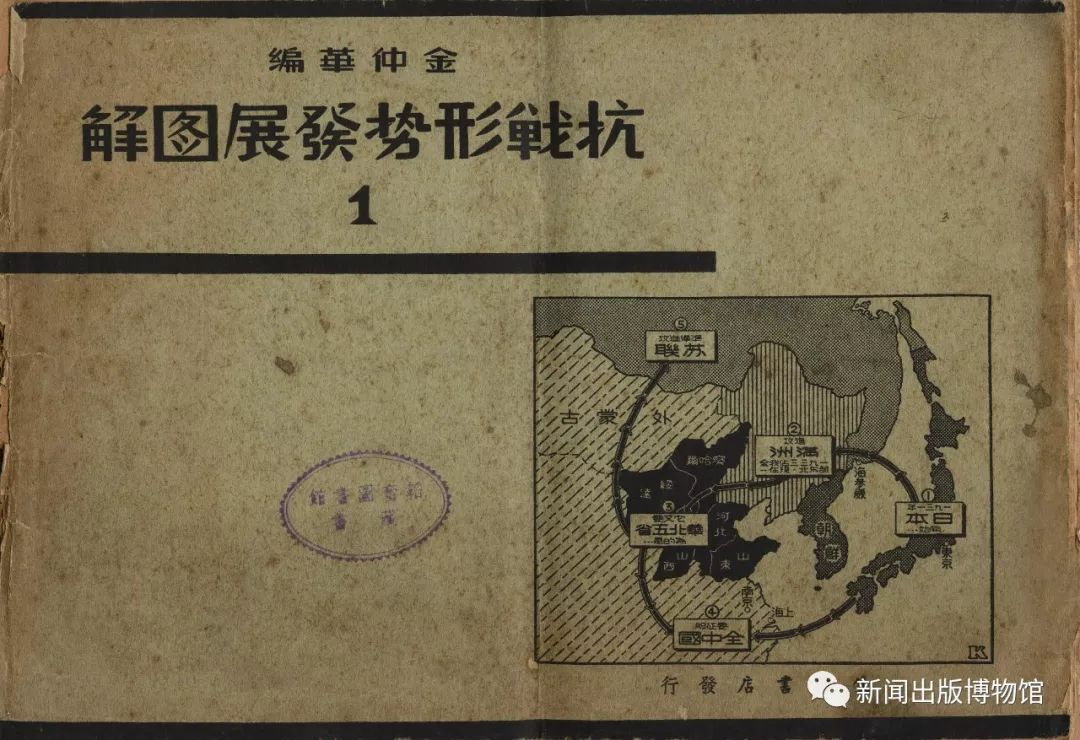

《世界知识》还有一个与众不同的特点,就是图文并茂,易读易懂。每期都有多幅针对时局的漫画、配合战局进展的战线图、统计表等,使人对时事一目了然。20世纪三四十年代出版的《世界知识》封面都是木刻漫画,给人一种凝重的印象,像匕首和投枪刺向法西斯战争贩子。许多著名的漫画家都为这本杂志做过画,我在父亲遗留的照片中,看到他陪同斯诺在香港参观画展的一张,其中就有叶浅予、丁聪、张光宇等著名画家,可见他与这些画家交往甚密。在报刊上运用形势地图,配合文字分析国际形势发展,在我国是《世界知识》开的先河。父亲经常说:“研究国际问题是离不开地图的,读者了解国际形势也离不开地图。对发生战争的地区,我们读报纸固然可以把握形势发展纵的联系,如果一面读报,一面看地图,就会帮助我们对形势发展的空间范围有一个横的认识,那就会在我们脑子里形成一个立体的概念。”为此,他曾培养过三位绘图专家:沈振黄、金端苓、朱育莲,后两位专门为《世界知识》作图,从抗日战争到解放战争时期,每期《世界知识》都有多幅形势地图,由父亲撰写文字说明。把时事和地图联系起来,这也是《世界知识》为读者喜闻乐见的原因之一。同样在文章方面,《世界知识》也力求大众化,形式多样,通俗易懂。例如1945年,父亲在每一期刊物上都发表一篇以对话形式来谈论时事的文章,设计了三个人物:客甲、客乙和美国记者,他们在南京玄武湖的游艇上相聚,谈论时局,话题从司徒雷登新任美国驻华大使开始,引到外交问题,这种风格的文章读者很爱看,给刊物增色不少。

父亲三次赴港,我在后两次都随他同去,但那时自己年龄太小,记事不多。四十多年后,我又去了香港,我的目的全在追踪,很想知道父亲这样一位老报人能给香港留下什么痕迹。所幸当年的报纸在香港图书馆里已制作成缩微胶片,保存完好。于是我一头扎进香港文化中心旁的图书馆里,收获很丰。令我激动不已的是,收集到父亲在港3年所写的大量文章,除为《世界知识》写的稿外,还找到了他为《大众生活》《华商报》《星岛日报》《时代批评》《国讯》等报刊写的文章。粗略统计竟有近700篇之多!这700篇文章还是父亲在参与各种社会活动间隙写的。写文章一直是他倾心投入的事情,正如父亲在《星岛日报》1939年8月1日社论《在新闻战线上一年》中写道:“这过去的一年,在中国新闻事业上正是最多变迁而也是最呈现光芒的一个阶段。我们欣幸能在这伟大的时间担起新闻工作的任务。”“有位新闻记者曾经说过这样的话:‘纸弹亦能摧敌’。这句话最能显示新闻事业在抗战中所表现的重要作用。”不难想象,父亲这样奋笔疾书,就是用笔作刀枪,参加抗日救国的战斗。《世界知识》仅是他作战的阵地之一。

1949年上海解放后《世界知识》复刊。复刊词中写道:谈到反动政府勒令《世界知识》“永久停刊”时,“大家感到的是快乐而不是悲哀,是骄傲而不是恐惧”“本刊的生命是永远的”。这话应验了!《世界知识》直到今天仍在出刊。

《抗战形势发展图解》(1937年12月生活书店出版)

金仲华陪同斯诺观看中国漫画界抗敌协会香港分会举办的漫画展(1939年)。左起:叶浅予、斯诺、爱泼斯坦、金仲华、张光宇、丁聪、陈宪錡

沈钧儒(前排中)与《世界知识》同仁合影于20世纪50年代北京。前排左起:沈兹九、金立敏(金仲华之女)、沈钧儒、胡愈之、邵宗汉;后排左起:金仲华、沈志远、刘思慕、冯宾符、胡仲持

内容来源:《新闻出版博物馆》2015年第2期